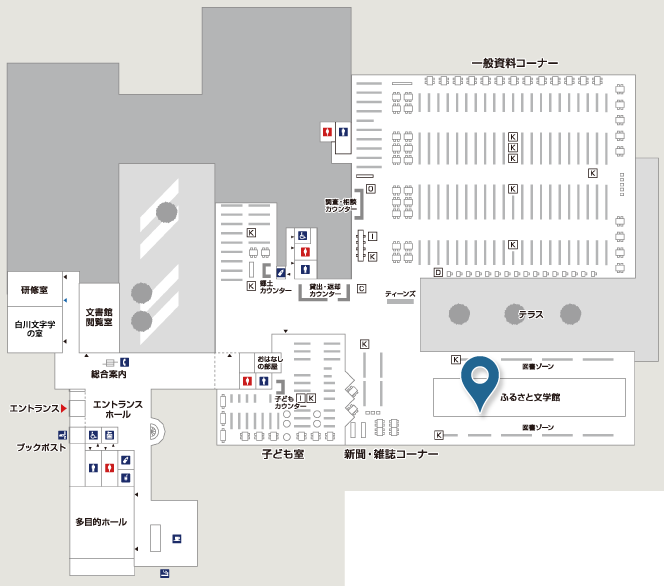

ふるさと文学館 深田久弥没後50年記念展「山があるから」

| 開催期間 | 2021年10月30日(土)~2022年1月23日(日) |

|---|---|

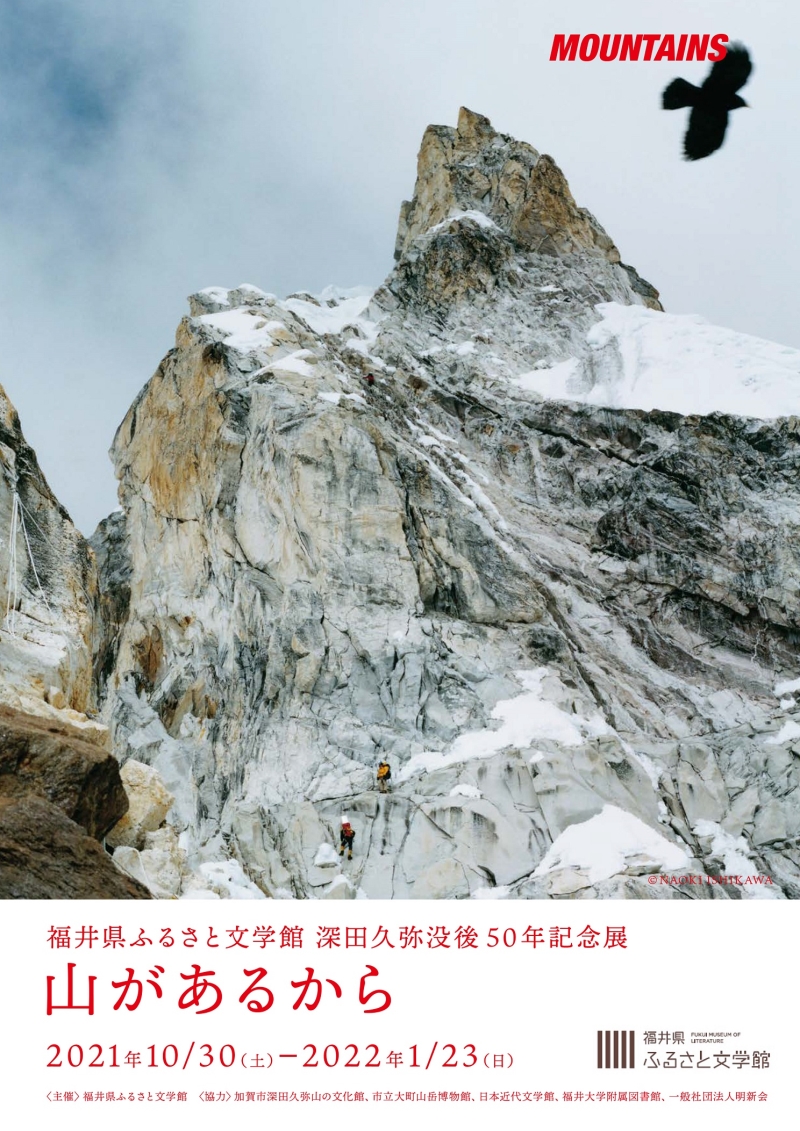

| 会場 | 福井県ふるさと文学館 |

| 内容 | 深田久弥没後50年にあわせ、山をテーマとした展覧会を開催しました。 |

| 主な展示資料 | ・深田久弥「日本百名山」原稿、パスポート、地図、万年筆等(加賀市深田久弥山の文化館蔵) ・松濤明最期の手帳(市立大町山岳博物館蔵) ・芥川龍之介「河童図」、新田次郎「強力伝」原稿(日本近代文学館蔵) ・増永迪男氏ピッケル ・石川直樹氏写真 等 |

| 関連イベント | ①文学講座 2021年10月30日(土)14:00~15:30「文学に選ばれた山-ふるさとの山を含めて-」 2021年12月16日(木)14:00~15:30「山と文学」 ・講師:増永迪男氏(山岳エッセイスト,登山家) ②講演会「地球を旅する」 2021年12月11日(土)14:00~15:30 ・講師:石川直樹氏(写真家) ③山の文学キネマ 〇「氷壁」2022年1月8日(土) 13:30~15:20 原作:井上靖/監督:増村保造/出演:菅原謙次、山本富士子/96分/1958年 〇「滝を見にいく」2022年1月16日(日) 13:30~15:10 監督・脚本:沖田修一/88分/2014年 *会場はすべて県立図書館 多目的ホール |

| 展覧会チラシ | 「山があるから」チラシ表 「山があるから」チラシ裏 資料一覧 |

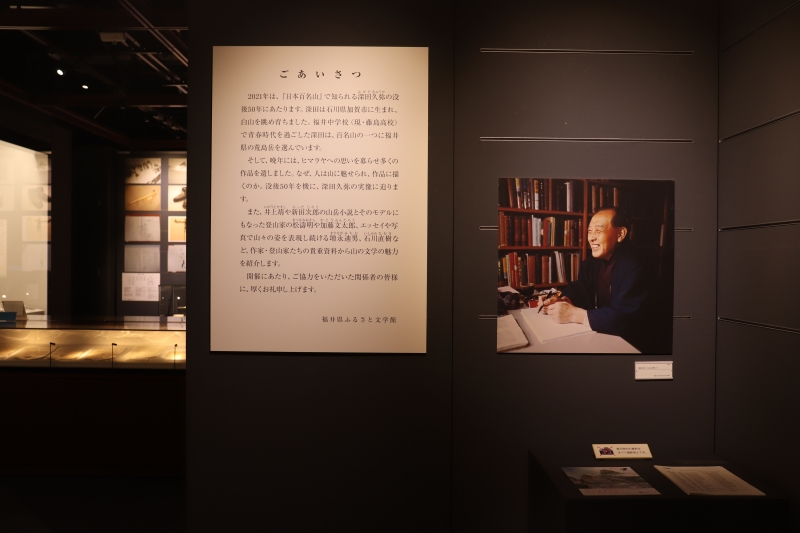

深田久弥没後50年記念展「山があるから」

2021年は、『日本百名山』で知られる深田久弥の没後50年にあたります。深田は石川県加賀市に生まれ、白山を眺め育ちました。福井中学校(現・藤島高校)で青春時代を過ごした深田は、百名山の一つに福井県の荒島岳を選んでいます。そして、晩年には、ヒマラヤへの思いを募らせ多くの作品を遺しました。なぜ、人は山に魅せられ、作品に描くのか。没後50年を機に、深田久弥の実像に迫ります。

また、井上靖や新田次郎の山岳小説とそのモデルにもなった登山家・松濤明や加藤文太郎、エッセイや写真で山々の姿を表現し続ける増永迪男、石川直樹など、作家・登山家たちの貴重資料から山の文学の魅力を紹介しました。

また、井上靖や新田次郎の山岳小説とそのモデルにもなった登山家・松濤明や加藤文太郎、エッセイや写真で山々の姿を表現し続ける増永迪男、石川直樹など、作家・登山家たちの貴重資料から山の文学の魅力を紹介しました。

第1章 山と文学

『日本百名山』は深田久弥が実際に登った山の中から、山の品格や歴史、個性などを基準に百の山を選び紹介したエッセイです。深田が百名山に選んだ、富士山や槍ヶ岳、穂高岳、白馬岳などの山々は、『日本百名山』が発表される前も、それ以降も多くの作家、登山家たちに選ばれ描かれてきました。

病弱なイメージのある芥川龍之介は、中学校の時に友人たちと槍ヶ岳に登りました。代表作「河童」には、穂高岳の姿が登場します。また槍ヶ岳登攀中に亡くなった加藤文太郎の『単独行』や、松濤明の『風雪のビバーク』は、山の名著として人々の心をとらえてきました。

これらの登山家の生き様や作品に触発され、松濤明最期の手帳が題材の一つとなった井上靖の「氷壁」や、加藤文太郎の槍ヶ岳登攀を題材とした新田次郎の「孤高の人」など、新たな小説が生み出されました。第1章では、山が描いた作家とその作品を紹介しました。

病弱なイメージのある芥川龍之介は、中学校の時に友人たちと槍ヶ岳に登りました。代表作「河童」には、穂高岳の姿が登場します。また槍ヶ岳登攀中に亡くなった加藤文太郎の『単独行』や、松濤明の『風雪のビバーク』は、山の名著として人々の心をとらえてきました。

これらの登山家の生き様や作品に触発され、松濤明最期の手帳が題材の一つとなった井上靖の「氷壁」や、加藤文太郎の槍ヶ岳登攀を題材とした新田次郎の「孤高の人」など、新たな小説が生み出されました。第1章では、山が描いた作家とその作品を紹介しました。

第2章 深田久弥の世界

作家で登山家の深田久弥は、1971年、山梨県の茅ヶ岳山頂近くの尾根で、脳卒中のため急逝し、68年の生涯を閉じました。2021年は深田の没後50年にあたります。

深田は、1903年に石川県の大聖寺に生まれました。母の実家のある福井中学校(藤島高校の前身)に入学後は、小説の投稿を始め、東京帝国大学在学中に改造社編集部員となり、大学中退後は純文学の作家としての道を歩み始めました。戦後は小説から遠ざかった深田は山と向き合い、ヒマラヤ研究や山岳紀行を発表し続けました。

そして、1965年、『日本百名山』で第16回読売文学賞評論・伝記賞を受賞し、再び注目されました。深田の山岳紀行は、現在も多くの人に愛読されています。第2章では、深田の軌跡と作品世界を紹介しました。

第3章 ふるさとと山

深田久弥は、「日本人は大ていふるさとの山を持っている」、「その山だけは昔のままで、あたたかく帰郷の人を迎えてくれる」と語っています。福井県には荒島岳など白山に連なる千メートルを超える山々、青葉山や多田ヶ岳など海原のように続く若狭の山々があります。

越前に生まれ、白山信仰の開祖として奈良時代に活躍したとされる泰澄は、白山や越前五山、荒島岳を開山したと伝えられています。日本各地にも伝説が残っており、泉鏡花の戯曲「夜叉ヶ池」に登場するなど、文学の題材としても取り上げられてきました。

また、平安時代、紫式部は越前国守の父・藤原為時に伴われて武生で過ごし、日野山や白山についての歌を残しています。近代以降も、深田久弥や桑原武夫、増永迪男、加古里子といった福井ゆかりの作家たちが、ふるさとの山について描いてきました。第3章は、福井の山が描かれた作品について紹介しました。

第4章 ヒマラヤへ

深田久弥は「すべての登山家の夢はヒマラヤにつながっているだろう」と綴っています。ヒマラヤはインドとチベットの間に位置し、広い意味では、世界最高峰のエベレスト(チョモランマ)や、八千メートル以上の高峰をすべて含む世界最大の山脈です。

深田は1950年にフランス隊が成功させた史上初の八千メートル峰登頂を記したエルゾーグのアンナプルナ登攀記を読み、ヒマラヤへの思いを強くしました。その後1953年5月には、イギリスの登山隊がエベレスト(8848m)登頂を果たしました。日本山岳会も1956年、マナスル(8163m)の登頂に成功し、世間ではヒマラヤへの関心が急激に高まりました。

また1958年には、敦賀出身の評論家・桑原武夫が京都大学学士山岳会の隊長として、チョゴリザ(7654m)の登頂を成し遂げ、『チョゴリザ登頂』を発表しています。第4章は、ヒマラヤへの思いを募らせた登山家・文筆家の作品を紹介しました。

深田は1950年にフランス隊が成功させた史上初の八千メートル峰登頂を記したエルゾーグのアンナプルナ登攀記を読み、ヒマラヤへの思いを強くしました。その後1953年5月には、イギリスの登山隊がエベレスト(8848m)登頂を果たしました。日本山岳会も1956年、マナスル(8163m)の登頂に成功し、世間ではヒマラヤへの関心が急激に高まりました。

また1958年には、敦賀出身の評論家・桑原武夫が京都大学学士山岳会の隊長として、チョゴリザ(7654m)の登頂を成し遂げ、『チョゴリザ登頂』を発表しています。第4章は、ヒマラヤへの思いを募らせた登山家・文筆家の作品を紹介しました。

おわりに

本展では、深田久弥没後50年を機に、文学に描かれてきた山、そして山に向き合ってきた登山家や作家たちを紹介しました。

『山があるから』の最後を深田久弥は、「これからも私の山登りは続くだろう。歩ける限り、続くだろう。日本の山は美しい」と結びました。「山があるから」、これからも山に魅せられ、多くの作品が生み出されていくはずです。

『山があるから』の最後を深田久弥は、「これからも私の山登りは続くだろう。歩ける限り、続くだろう。日本の山は美しい」と結びました。「山があるから」、これからも山に魅せられ、多くの作品が生み出されていくはずです。

![]() PDFファイルの閲覧には、最新の

Adobe Reader

が必要です。

PDFファイルの閲覧には、最新の

Adobe Reader

が必要です。